Le Festival culturel Panafricain d’Alger, moment charnière de l’histoire de la décolonisation

Le Festival culturel Panafricain d’Alger, moment charnière de l’histoire de la décolonisation

Afrique-Algérie : du 21 juillet au 1ᵉʳ août 1969, le Festival culturel Panafricain d’Alger, a été un moment charnière de l’histoire de la décolonisation. Des intellectuels et des militants de tout le continent africain, jusqu’à des Black Panther, réunis dans la capitale algérienne : il pose les bases de la politique culturelle pour le Continent dans une volonté de décolonisation intellectuelle.

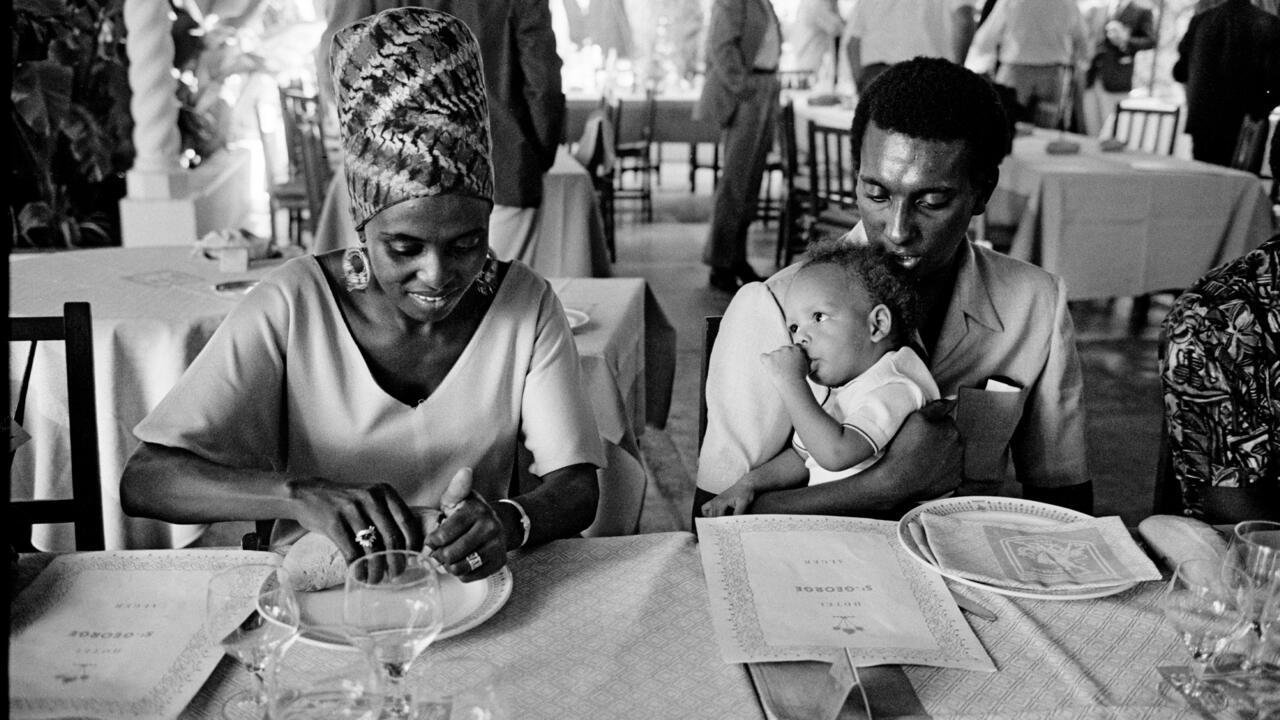

En cette fin de mois de juillet 1969, les rues d’Alger sont devenues une immense scène. On y croise des troupes modernes et des orchestres traditionnels, des musiciens, des danseurs et des acteurs. Miriam Makeba, Nina Simone, Archie Shepp. Au milieu d’une foule algérienne curieuse, l’américaine, Elaine Mokhtefi, aujourd’hui âgée de 96 ans, a participé à l’organisation du Festival.

« Il y avait un monde fou. Les rues de la ville étaient absolument pleines de monde. Des chanteurs, des ballets, le petit théâtre, etc. C’était dans la rue aussi bien que dans les cinémas et différentes salles de la ville. Beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements et beaucoup de son.»

Des délégations d’une quarantaine de pays sont venus à Alger, parmi elles, la délégation du Congo-Brazzaville, constituée par Maxime N’Débéka, à l’époque directeur de la culture et des arts.

« Nous avons fait partir au festival toutes les palettes de la culture congolaise. Il y a eu les orchestres bantous. C’est la musique de Brazzaville. Francklin Boukaka, la musique moderne faite sur un schéma traditionnel. Des musiques traditionnelles, par exemple les guitares sur bambou, des sculpteurs et il y a eu des peintres modernes. »

Le maître mot du festival, c’est la révolution. De nombreux pays viennent d’acquérir leur indépendance, d’autres se battent encore. Tous en sont persuadés, la culture a un rôle à jouer dans cette émancipation, comme le rappelle dans son discours d’ouverture, Mohamed Ben Yahia, le ministre de l’information, l’une des chevilles ouvrières du Panaf d’Alger.

« Nous assistons aujourd’hui aux retrouvailles de l’Afrique avec elle-même. Les luttes que nous avons menées pour nos émancipations effectives sont inséparables du combat que nous avons mené et que nous devons poursuivre pour le développement et l’épanouissement de nos cultures nationales. »

Signe de cette ambiance révolutionnaire, des mouvements de libération africains sont représentés à Alger comme le PAIGC de Guinée-Bissau, l’ANC d’Afrique du Sud ou le FRELIMO du Mozambique. Le panaf de 1969 est aussi un moment de reconnexion entre le continent et des militants et artistes afro-américains. Grégory Pierrot, spécialiste des réseaux transatlantiques noirs.

« Panaf est très important parce que c’est pour beaucoup d’artistes afro-américains, c’est la première fois qu’ils mettent les pieds sur le continent africain. Et donc on retrouve là des musiciens, bien évidemment des poètes. Ted Joans, sur scène avec un groupe de free jazz jouant avec des musiciens touareg, annonce au public, “nous sommes revenus”, parlant bien sûr de la communauté afro-américaine. »

« We are still Black and we have come back. Nous sommes revenus. »

Un symposium a également lieu autour de la culture africaine. Il critique fortement la négritude et aboutit à la signature d’un manifeste panafricain. L’Afrique dans ce manifeste dit avec force sa volonté de retrouver, valoriser et moderniser ses valeurs culturelles face à l’héritage du colonialisme.